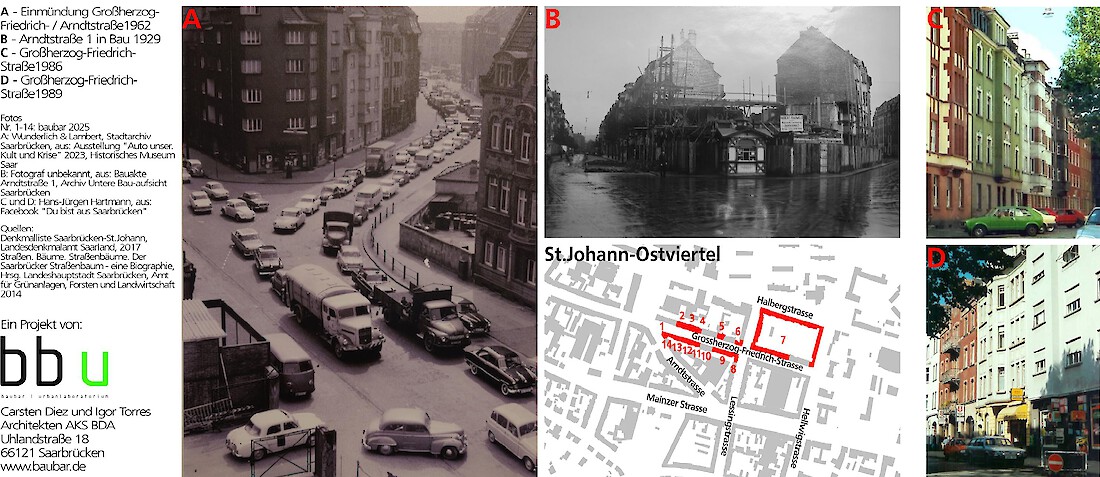

Stadtkundschaften: Architekturgeschichte der Großherzog-Friedrich-Straße

Architektonisch und städtebaulich gehört der Straßenabschnitt der Saarbrücker Großherzog-Friedrich-Straße zwischen Arndtstraße und Hellwigstraße zu den interessantesten der Stadt, da in dem relativ kurzen Stück verschiedene Stilepochen vereint sind: der Historismus aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und die Sachlichkeit der Zwischenkriegszeit.

Die Entwicklung des Saarbrücker Ostviertels

Nach dem deutsch-französischen Krieg und der Reichsgründung im Jahr 1871 wuchs Saarbrücken rasant. Die Stadterweiterung im Osten, entlang der Mainzer Straße, erfolgte in mehreren Bauphasen. Der Ausbau um die Lessing- und Mainzer Straße begann um 1900, gefolgt von der Großherzog-Friedrich-Straße ab 1905. In dieser Zeit entstanden prunkvolle Fassaden im Stil des Historismus, die den großbürgerlichen Repräsentationsdrang widerspiegeln. Beispiele dafür sind die Gebäude mit den Hausnummern 108 bis 114. Nach dem Ersten Weltkrieg wandelte sich der Baustil hin zu einer moderaten Sachlichkeit. Die Mehrzahl der Gebäude stammt aus den 1920er Jahren. Ihre Fassaden sind zwar schlichter und schmucklos, aber klar gegliedert, teilweise mit Anklängen an die Bauhaus-Architektur, wie man an den Häusern Arndtstraße 1 und Großherzog-Friedrich-Straße 102, 111a, 116 anschaulich sehen kann. Die Wohnungen dieser Zeit haben im Gegensatz zur Vorkriegsbebauung funktionale Grundrisse, Bäder und oft auch Balkone. Dieser Reformwohnungsbau zielte darauf ab, gesunde Wohnverhältnisse zu vergleichsweise erschwinglichen Mieten zu schaffen.

Der staatliche Einfluss

Der Staat war ein wichtiger Vorreiter bei der Umsetzung dieser Prinzipien. Ein herausragendes Beispiel ist der Baublock für Staatsbedienstete an der Großherzog-Friedrich-/Halberg-/Hellwig- und Lessingstraße, der 1929 unter dem Mandat der Völkerbundregierung durch das Hochbauamt für Militär und Wohnungsbauten errichtet wurde. Die Häuser Großherzog-Friedrich-Straße 125/125a/127 aus dem Jahr 1927 stammen ebenfalls vom gleichen Amt. Der staatliche Wohnungsbau beeinflusste auch private Bauherren, die ihre Bauten nach ähnlichen Standards der Reformarchitektur gestalteten, gut zu erkennen an den Häusern mit den Nummern 98, 100 sowie 113 bis 119.

Der verlorene Alleecharakter

Während die Gebäude den Zweiten Weltkrieg unbeschadet überstanden, fielen die seit 1912 angelegten Platanenreihen weitgehend dem steigenden Bedarf an Parkplätzen zum Opfer. Nur wenige Bäume zeugen noch vom einstigen Alleecharakter der Straße. Nach dem Bau der Saarbahn wurde der Abschnitt zur Arndtstraße verkehrsberuhigt, was jedoch zu Lasten der verbliebenen Grünflächen und zugunsten von Stellplätzen ging. Eine Wiederbepflanzung der Platanen fand nie statt.

Ein Name mit Geschichte

Die Straße hat auch eine politische Vergangenheit. Während der französisch beeinflussten Saarzeit zwischen 1947 und 1956 wurde sie in Max-Braun-Straße umbenannt, nach dem saarländischen Politiker und Antifaschisten Max Braun (1892–1945). Nach der Wiedereingliederung in die Bundesrepublik Deutschland erhielt die Straße ihren ursprünglichen Namen, benannt nach einem feudalen Regenten Badens, wieder zurück, obwohl dieser bis heute kaum einem Saarbrücker bekannt ist.

Erstmals veröffentlicht: September 2025 von baubar urbanlaboratorium / Fotos: baubar 2025